Auf dieser Seite haben wir relevante Informationen, die Sie und und Ihre SEWERIN-Geräte betreffen, für Sie zusammengestellt (Stand: 16.04.2025):

Praxistipps für die Umsetzung für Netzbetreiber

Stand 9. September 2024

Am 5. August 2024 ist die EU-Methanemissionsverordnung offiziell in Kraft getreten. Diese Verordnung stellt neue Anforderungen an die Betreiber von Infrastruktur zur Erfassung von Methanemissionen.

Zwei verschiedene Motivationen: 1. Sicherheit gewährleisten (bisher) 2. Emissionen reduzieren (zusätzlich neu)

Sie bringt einen grundsätzlichen Perspektivwechsel mit sich. Bislang stand bei der Prüfung von Gasleitungen und Gasanlagen der Sicherheitsaspekt im Vordergrund. Zusätzlich verlangt die EU-Methanemissionsverordnung nun, dass Methanemissionen gemessen und quantifiziert werden. Das soll dazu dienen, die Methanemissionen EU-weit zu verringern. Diese unterschiedlichen Motivationen „Sicherheit gewährleisten“ und „Methanemissionen reduzieren“ führen zu verschiedenen Anforderungen.

Das bestehende DVGW-Regelwerk geht aktuell im Feld der Gasverteilung nach der folgenden Logik vor: Jedes Leck stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, natürlich in unterschiedlichen Abstufungen. Deshalb werden Leckstellen entsprechend ihres Gefährdungspotenzials klassifiziert. Relevant sind dafür die unterirdische Gasausbreitung sowie die Nähe zu Bauwerken. Entsprechend ihrer Klassifizierung, d. h. entsprechend ihres Gefährdungspotenzials, werden Leckstellen dann repariert. Treten an einer Gasleitung selten Leckstellen auf, muss sie auch seltener geprüft werden. Dabei spielen auch die Aspekte Material und Druck eine Rolle. Wegen der sicherheitstechnischen Aspekte muss die Tätigkeit von einer ausgebildeten Fachkraft – dem Gasspürer – durchgeführt werden und das gesamte Gasrohrnetz muss überprüft werden – dies umfasst auch die Netzanschlussleitungen.

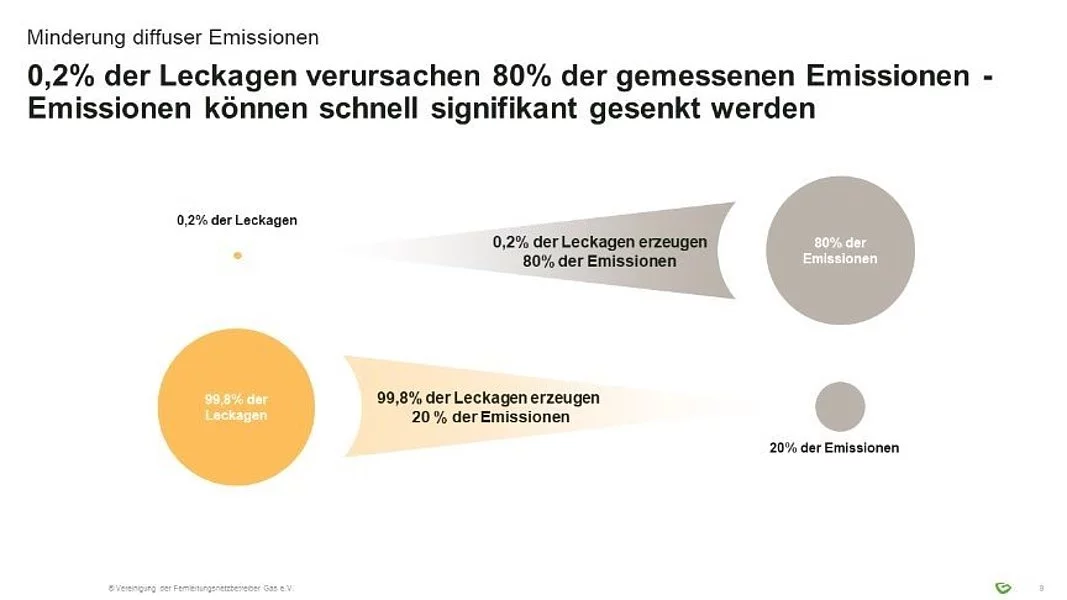

Da 0,2 % der Leckagen 80 % der gemessenen Emissionen verursachen, ist es naheliegend, sich im Rahmen der EU-Methanemissionsverordnung vor allem auf die großen Emittenten zu fokussieren.

Deshalb zielen die Regularien der EU-Methanemissionsverordnung vor allem darauf ab, schnell große Methanemissionen zu erfassen und die Emissionsquelle unmittelbar zu beseitigen. Treten zum Beispiel heute an einer Gasleitung selten Leckstellen auf, kann der Überprüfungszyklus bis zu 6 Jahre betragen. Mit dem Ziel, Methanemissionen zu erfassen und zeitnah vor allem große Emissionen zu unterbinden, braucht es kürzere Prüfzyklen. Mit der EU-Methanemissionsverordnung halbieren sich deshalb durchschnittlich die Prüfzyklen. Stand heute können Sie die bisher für die Prüfung des Gasrohrnetzes unter Sicherheitsaspekten zugelassenen Geräte auch für Überprüfung nach der EU-Methanemissionsverordnung nutzen. Diskutiert werden aktuell zusätzliche Messmethoden und Messstrategien.

Die sicherheitstechnische Überprüfung und die Anforderungen der Methanemissionsverordnung werden künftig im DVGW-Regelwerk geregelt.

Die EU-Methanemissionsverordnung gilt für alle Netzbetreiber. Noch ist das angepasste DVGW-Regelwerk nicht veröffentlicht. Sicher ist jedoch, dass im DVGW Merkblatt G 424 (Leitfaden zur Verringerung der Methanemissionen durch den Gastransport- und Gasverteilnetzleitungsbetrieb), Merkblatt G 425 (Quantifizierung) und in der G 465-Reihe künftig sowohl die sicherheitstechnische Überprüfung als auch die Anforderungen der Methanemissionsverordnung geregelt werden. Diese Regeln gelten für Rohrleitungen mit einem Druck p ≤ 16 bar. Für Gasrohrnetze mit einem Betriebsdruck von mehr als 16 bar können sie sinngemäß angewendet werden. Einige Fragen sind zwar noch offen, doch die folgenden Aspekte zeichnen sich darüber hinaus aus unserer Sicht bereits ab:

Zwei Instrumente: Emissionsbericht & LDAR-Programm

Es gibt zwei zentrale Elemente:

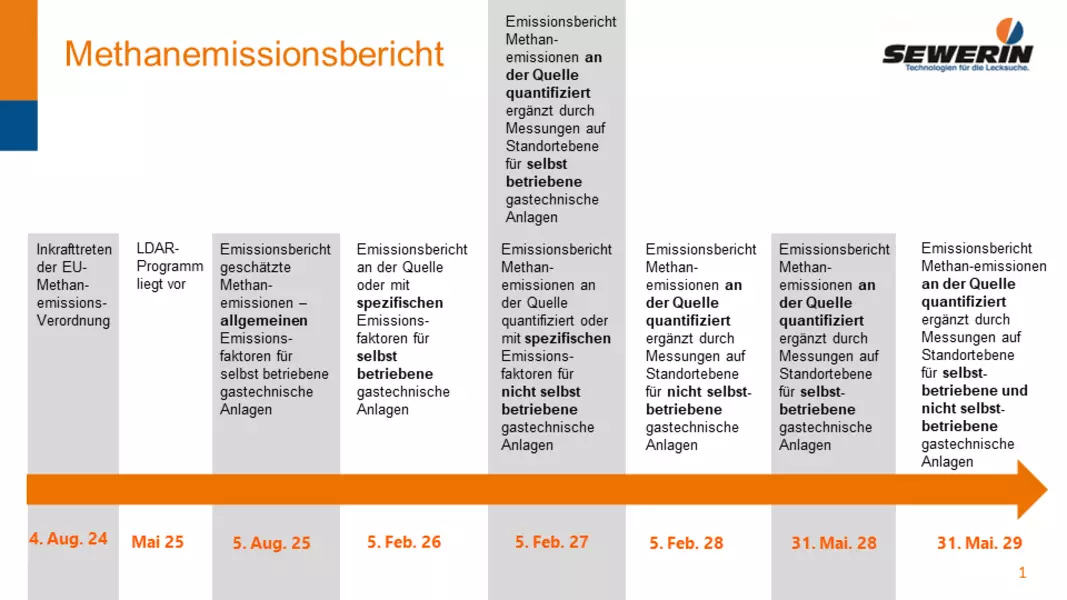

A. Mit Inkrafttreten der EU-Methanemissionsverordnung am 4. August ist klar, dass Fernleitungs- und Verteilnetzbetreiber einen jährlichen Emissionsbericht vorlegen müssen. Er soll die Methanemissionsmengen dokumentieren.

B. Zusätzlich muss bis Mai 2025 ein verbindlicher unternehmensspezifischer Plan zur Reduzierung der Emissionen vorgelegt werden (überprüfen, reparieren und dokumentieren), das sogenannten Leak Detection and Repairprogram (LDAR-Programm). Die grundsätzliche Idee des LDAR-Programms kommt aus der OGMP 2.0 Initiative (Oil and Gas Methane Partnership 2.0). Deshalb orientieren sich die Vorgaben der EU-Methanemissions-Verordnung zunächst an dieser Idee.

TIPP 1: Schauen Sie sich ruhig einmal die OGMP 2.0 an. Diese zeigt die Richtung auf.

Grundsätzlich unterscheidet das LDAR-Programm – abhängig von den eingesetzten Messmethoden und geltenden Reparaturgrenzwerten – zwischen LDAR-Untersuchungen Typ 1 und Typ 2. Typ 1-Untersuchungen nutzen gröbere Messmethoden, werden deshalb häufiger durchgeführt und zielen auf die Detektion großer Leckagen an Leitungen, Armaturenstationen und Gasdruckregelanlagen mit einem Druck >16 bar. Für die Gasversorgungsleitungen mit einem Druck von ≤ 16 bar wird die LDAR-Untersuchung Typ 2 eingesetzt. Sie setzt genauere Messmethoden voraus.

Für den ersten Emissionsbericht dürfen Daten aus den vergangenen zwei Jahren vor Inkrafttreten der Verordnung genutzt werden.

Sofort repariert werden muss ab den folgenden festgestellten Methanemissionen:

Bei LDAR-Untersuchungen von Typ 1: 7.000 ppm oder 17 g/h

Bei LDAR-Untersuchungen von Typ 2:

- 500 ppm oder 1g/h für oberirdische Komponenten und Überwasser-Offshore-Komponenten

- 1.000 ppm oder 5g/h für LDAR-Untersuchungen bei unterirdischen Komponenten – also Rohrleitungen und Armaturen.

(ME-VO Artikel 14, 8)

TIPP 2: Zentrale Abschnitte der EU-Verordnung für Netzbetreiber sind Artikel 12, 14, 32 und Anhang I.

Weil Leckagen an Netzanschlussleitungen signifikant geringere Methanemissionsraten aufweisen als Leckagen an Versorgungsleitungen (energie-wasser-praxis 05/2022, S. 68), bezieht sich das LDAR-Programm ausschließlich auf Leitungen und Anlagen auf öffentlichem Grund. Netzanschlussleitungen auf Privatgelände und Industrieanlagen gehören nicht dazu.

TIPP 3: Um die Anforderungen der Prüfung zu erfüllen, dürfen Sie die Ergebnisse der sicherheitstechnischen Überprüfung nach DVGW G 465-1 der letzten beiden Jahre nutzen. (Artikel 14, 2).

Der erste Emissionsbericht unterliegt noch weniger strengen Anforderungen.

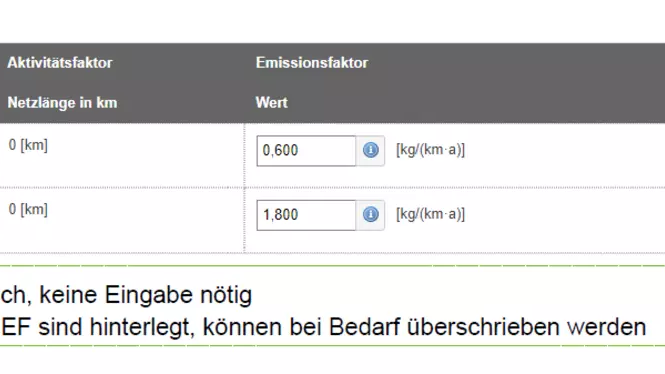

Im ersten Emissionsbericht, der bis zum 5. August 2025 vorliegen muss, sind nur für selbst betriebene gastechnische Anlagen die geschätzten Methanemissionen an der Quelle unter Verwendung von allgemeinen (generischen) Emissionsfaktoren für alle Quellen zu quantifizieren. Das heißt, hier gilt ein vereinfachtes Verfahren: Für Leckagen an Leitungen verschiedener Materialien liegen Emissionsfaktoren vor wie zum Beispiel für PE-Leitungen oder für Leitungen aus KKS-geschütztem Stahl. Die eigenen Emissionen lassen sich also in diesem Jahr noch über Multiplikation errechnen:

Beispiel:

Leitung PE in km x Emissionsfaktor PE = Emission PE

Voraussetzung ist hier also lediglich, dass Sie die Leitungen innerhalb der vergangenen 24 Monate geprüft haben bzw. noch bis zum 5. August 2025 prüfen und dass Sie die Beschaffenheit Ihres Leitungsnetzes kennen, dass Sie also wissen, wie viele Kilometer Leitung mit welchem Material verbaut sind.

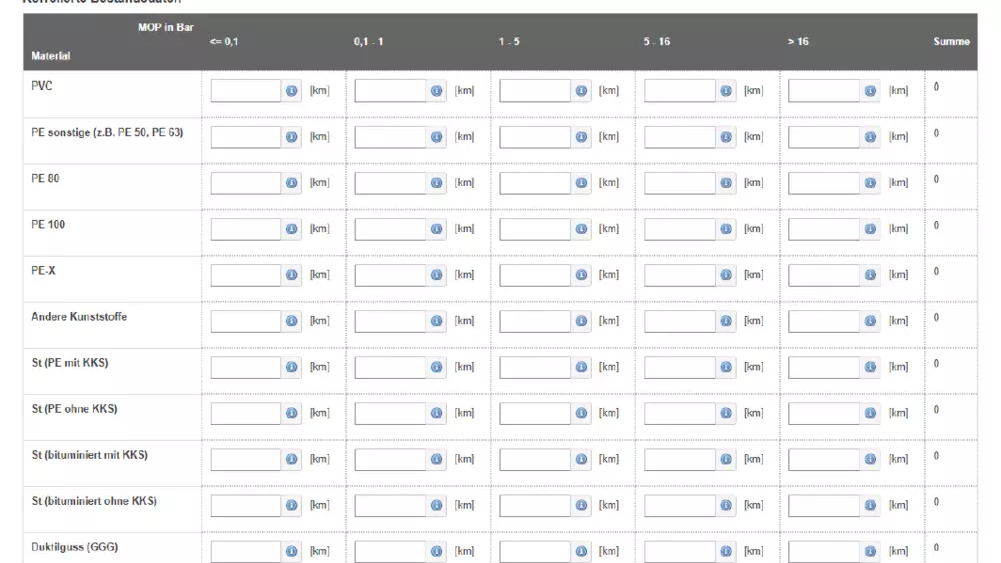

Der DVGW unterstützt Sie mit dem GaWas-Tool (Gas-Wasser-Statistik-Tool) bei der Erstellung des Emissionsberichts. Für die Berechnung der Methanemissionen braucht es die folgenden Daten, die ins GaWaS-Tool eingegeben werden müssen: Leitungen in km nach Druckstufen.

Die Berechnung der Emissionen durch Permeation, also durch einfaches Entweichen durch das Material, erfolgt dann automatisch.

Für die Berechnung der Emissionen durch Leckagen sieht das im GaWaS-Tool wie folgt aus. Im Rahmen der Ereignisdaten gibt man die Anzahl der Leitungskilometer, die überprüft wurden, sowie die Anzahl gefundener Lecks ein. Auf dieser Basis werden dann die Methanemissionen wieder automatisch berechnet:

In beiden Fällen gilt: Liegen eigene, also spezifische Emissionsfaktoren vor, können diese überschrieben werden.

TIPP 4: Prüfen Sie also zeitnah Ihr Planwerk und legen Sie schon frühzeitig Überprüfungsabschnitte mit gleichen Materialien fest, denn ansonsten bestimmt das Material mit dem engsten Turnus Ihre Überprüfung.

Bei der Berechnung der Emissionen und der Erstellung des Emissionsberichts für 2025 unterstützt Sie also das Statistiktool GaWaS des DVGWs. „Das neue Tool bietet allen Unternehmen die Möglichkeit, ihren Berichtspflichten nachzukommen, und schafft gleichzeitig die von der EU-Verordnung geforderte Transparenz hinsichtlich der Methanemissionen …“, sagt Prof. Dr. Gerald Linke, Vorstandsvorsitzender des DVGW. Wie Sie das GaWaS-Tool nutzen, wird hier detailliert erklärt: GaWaS-Anleitung Methanemissionen.

TIPP 5: Nutzen Sie das GaWaS-Tool in 2025, um Ihrer Berichtspflicht nachzukommen.

In den Folgejahren verschärfen sich die Anforderungen.

Bis 5. Februar 2026 ist ein Emissionsbericht vorzulegen, in dem die Methanemissionen selbstbetriebener gastechnische Anlagen an der Quelle quantifiziert sind. Ist eine direkte Messung nicht möglich, müssen jetzt für die Berichterstattung spezifische Emissionsfaktoren verwendet werden, die auf Quantifizierungen oder Stichproben an der Quelle beruhen. Bereits 18 Monate nach Inkrafttreten der Verordnung benötigt jeder Betreiber also spezifische, d. h. unternehmensspezifische Emissionsfaktoren, die zumindest auf Stichproben an den eigenen Quellen beruhen. Offen ist, wie viel Prozent der Leitungen tatsächlich überprüft sein müssen. OGMP 2.0 gibt dazu Hinweise: Wenn die Quellen gleich sind, kann mit einigen Quellen auf den gesamten Standort hochgerechnet werden. Wir gehen davon aus, dass sich auch das DVGW-Regelwerk in diesem Punkt auf OGMP 2.0 beziehen und vermutlich eine Stichprobengröße von < 5% angeben wird.

Ab dem 5. Februar 2027 ist dann ein Emissionsbericht vorzulegen, in dem für nicht selbstbetriebene gastechnische Anlagen die Methanemissionen an der Quelle quantifiziert sind, ergänzt durch Messungen der Methanemissionen auf Standortebene, d. h. auf der Ebene von Betriebsstätten bzw. bei Rohrleitungsnetzen von Leitungsabschnitten. Laut DVGW Merkblatt G 400, 3.66 ist ein Leitungsabschnitt Teil einer Leitung mit gleichen bestandsbeschreibenden Attributen (z. B. Nennweite, Rohrwerkstoff, Rohrverbindung, Rohrumhüllung, Baujahr) oder funktionaler Trennung. Der Netzbetreiber definiert die Leitungsabschnitte anhand dieser Attribute selbst.

Zugelassene Methoden der Quantifizierung werden sein: Absaugen, Bagging, High-Flow-Sampling

Die Standards für die Quantifizierung von Methanemissionen sind noch offen. Zugelassene Methoden der Quantifizierung werden sicher sein:

Absaugen: Die Absaugmethode eignet sich für erdverlegte Leitungen. Über in den Boden eingebrachte Sonden wird die Bodenluft über Leitungen mittels einer Vakuumpumpe/eines Luftgebläses abgesaugt. Die Absaugmenge wird erfasst, auf einen Stundenwert hochgerechnet und zeitgleich im Absaugvolumen die Methankonzentration ermittelt. Liegt eine konstante Methankonzentration vor, wird aus Konzentration und Volumenstrom die Methanemissionsrate der Leckstelle an der Leitung im Boden berechnet. Bei der Messung darf an der Oberfläche keine Methankonzentration nachweisbar sein.

Bagging: Die Bagging-Methode eignet sich für oberirdische Installationen. Durch Abdichten der Gebäudehülle einer Gas-Druckregel- und Messanlage oder durch Einhausen einer Komponente bzw. eines Bauteils mit einer luftdichten Folie wird ein definierter Absaugraum hergestellt. Wichtig ist dabei, relevante Sicherheitsbestimmungen zu beachten. Aus diesem Raum wird mittels einer Vakuumpumpe/eines Luftgebläses bei Undichtigkeiten ein Methan-/Luftgemisch abgesaugt. Die Absaugmenge wird erfasst, auf einen Stundenwert hochgerechnet und zeitgleich im Absaugvolumen die Methankonzentration ermittelt. Liegt eine konstante Methankonzentration vor, wird aus Konzentration und Volumenstrom die Methanemissionsrate der Leckstelle oder einer Anlage berechnet.

High-Flow-Sampling: Die High-Flow-Sampling-Methode eignet sich für oberirdische Installationen Bei der High-Flow-Sampling-Methode (HFS) wird die Leckagestelle mit einem System, einer Art „Sauger mit Methansensor“, so stark abgesaugt, dass das gesamte aus dem Leck entweichende Gas in ein Detektionsgerät gepumpt wird. Eine Umhüllung ist damit nicht notwendig. Anhand des Durchflusses sowie der in der Probe gemessenen Methankonzentration wird die Menge des austretenden Methans gemessen.

Ab 2029 gilt der 31. Mai als jährlicher Stichtag für das Vorlegen des Berichts über selbstbetriebene und nicht selbstbetriebene gastechnische Anlagen. In Artikel 12 der EU-Methanemissionsverordnung ist weiter spezifiziert, welche Informationen diese Berichte mindestens enthalten müssen.

Im deutschen Regelwerk wird es voraussichtlich auch vom Material abhängig sein, wie oft man prüfen muss. Denn die EU-Methanemissionsverordnung gibt bereits Zeitabstände zwischen den Prüfungen vor, die vom jeweiligen Material abhängen (ME-VO Anhang I, Seite 4).

Lecks müssen schneller repariert werden.

Sicher ist jetzt schon, dass Leckstellen viel schneller repariert werden müssen als bisher, denn die EU-Methanemissionsverordnung regelt in Artikel 14, 9, dass Lecks innerhalb von 5 Tagen zu reparieren sind, spätestens nach 30 Tagen muss die Reparatur auch abgeschlossen sein. Es gibt Ausnahmefälle, diese führen jedoch zu weiteren Nachweis- und Genehmigungspflichten

TIPP 6: Stellen Sie jetzt schon sicher, wie Sie den steigenden Arbeitsaufwand für die Überprüfung, die Quantifizierung und für die Reparatur personell stemmen können.

Ausblasen und routinemäßiges Abfackeln sind grundsätzlich untersagt.

Ausblasen und Abfackeln sind nur dann erlaubt, wenn es unvermeidbar ist und zieht Berichtspflichten nach sich. Was als unvermeidbar gilt, ist in Artikel 15 der EU-Methanemissions-Verordnung klar geregelt.

Wer sich nicht an diese Anforderungen hält, muss mit einem Bußgeld rechnen. Die Höhe ist noch nicht festgelegt. Seit kurzem ist klar, dass in Deutschland die Überwachung durch die Überwachungsbehörden der Bundesländer erfolgt, die jährliche Berichterstattung der Emissionen obliegt dem Umweltbundesamt (https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/treibhausgas-emissionen/europaeische-methanverordnung#Brennstoffe).

Neben der Frage der Standards für die Quantifizierung sind noch weitere Fragen offen. Manche davon sind Detailfragen, andere schon eher grundsätzlicher Art. Ungeklärt ist beispielsweise noch, wie nah das Messgerät an der Emissionsquelle sein muss. Damit ist die Frage der zugelassenen Technologien noch in der Diskussion, auch wenn OGMP 2.0 dazu Hinweise gibt und manche Geräte-Anbieter dazu anderes suggerieren.

Wir rechnen mit der Veröffentlichung des aktualisierten DVGW-Regelwerks bis Oktober 2024.

TIPP 7: Fangen Sie jetzt an!

Dieser Artikel versteht sich lediglich als Einschätzung und beinhaltet keine rechtsverbindliche Empfehlung.